頭文字をとって、仮にその男の名をKとしておこう。

Kは51歳。釜ヶ崎ではいちばん安いドヤ(簡易宿泊所)である紫雲閣に泊まっている。紫雲“閣”などと御殿のような名称をつけているが、一泊500円、畳一枚の広さの“棺桶”のような部屋である。四方は壁で窓もない。TVもない。一歩間違えば野宿というスレスレの線上で生きる人たちが利用するドヤだ。夏は風が入らないので暑苦しく、どの住人も入口の戸を開け放しにする。冬は冬で暖房設備はなく、電源を使うことも許されていないので布団にくるまったまま一日を過すことになる。娯楽は本を読むことぐらいしかない。

過日、私がKをたずねたとき、Kは布団にもつって小説を読んでいた。なにしろ狭い部屋である。戸を開くと、私の爪先のところにKの禿げた頭があった。

「よう」「うん」と声をかけ合う。Kは私に「まあ入れよ」とは言えない。普通の住居にすればトイレぐらいの広さしかないところに住んでいるのだ。当然「ちょっと行こうか」ということになる。行くといっても、行くあてなどわたしにもKにもない。目的もなく釜ヶ崎の“庭”を歩くしかないのだ。結局、酒ということになるのだが、お互いに呑み代がないことは分っている。詮無い関係なのだ。

平成4年ごろから釜ヶ崎で現金仕事が減ってきた。Kも多分にもれず、この一年間アブれ続けてきたらしい。阿倍野のパン屋で一袋50円の飼料用のパンのヘタを買い、それで生き延びてきた。

「なんで“炊き出し”ならばへんね」

「いゃあ、ワシはいややねん、あんなん」

私はそれ以上は聞かない。いくら腹が減ったからといって、飢えたからといってKが“炊き出し”の列に立つことは絶対にありえないことを一番よく知っているのは私だったからだ。粗末な形をし、肩を落として、少しガニ股でうつむき加減に歩くこの男。この男が、日本の“神話”を全存在で支えている男だと誰が知ろう。

4年前、私はKから千五百万円もらった。銀行名の帯がついた百万円の札束を18個私の前に無雑作に積み上げ、Kはその中から三百万円だけフトコロに入れて、一人で温泉巡りに旅立っていった。その金はKの伯母が遺したものである。

私はそれまでKとは知り会いですらなかった。生野の新今里で喫茶店をやっている在日韓国人の“ゴッドマザー”M女史の紹介で私はKと知り会った。当時、私は失職したばかりで無一文であり、M女史のところに金を無心に行った。そこへKが、やはりM女史に相談に来ていたのである。M女史は私をKに引き合わせ、私は日当の一万円でKのために働くことを約束した。

Kの頼みごとはこうだった。

「伯母が死んだ。遺産を独り占めにしたいのやけど、どうしてええかわからん」

Kは最初、この問題を知り合いの手配師、Aという男に頼んだそうである。Aは元暴力団員、その前は刑事だったという噂の、怪しげな人物だった。しかし、Aは法律的な手続きを全く無視して、粗暴な性格そのままに、四国に住むKの一族のところへ乗り込み「遺産放棄の念書」を何人かのもとから取ってきたのだが、そういう「念書」は法的には全く無効であり、Kの伯母の財産をあずかっている銀行はKやAを相手にしなかった。困り果てたKは、Aから生野の“ゴッドマザー”を紹介されてやってきた次第だった。

私はまず、法的に何人の人たちがKの伯母の遺産の相続権をもっているか「特定」することに時間を費した。Kの伯母に子供や夫が生存していれば事は簡単だし、そうでなければKにはそもそも出番が無かったのだが、幸いというか、困ったことにというかKの伯母に配偶者や子はおらず、しかも、兄弟姉妹が八人もいるのに、Kの母親をのぞいては全員が他界していた。

私たち法律に疎い者の印象だと、それならKの母親一人に遺産がいくのもと簡単に考えがちだが、日本の法律は三親等までその相続の権利が及ぶものと規定している。つまり、亡くなった七人の兄弟姉妹の子供たちにも相続権があるのだった。

これは大変なことだった。Kの母親をのぞく七人の人たちが、それぞれ三人の子供をもっていると仮定しても、21人の人たちが、Kの母親と共に相続権をもつことになるのである。

もしもKが、伯母の遺産を独り占めしようとするならば、まず、これら兄弟姉妹の子供たちが何人いて、それぞれがどこにいるかをつきとめなければならない。

さらに、全員が合意した「遺産分配協議書」を作らねばならない。一人でも遺産の分配方法に不服を申し出たり、居所が知れず合意がとれなかったときは、Kの伯母の遺産は何年のあいだでも宙に浮くことになる。

これだけではない。さらにその上に、全員が個々に「遺産相続放棄」を裁判所に申請し、裁判所の「許可」をえねばならない。

これらの書類がそろってはじめてKは母親の代理として伯母の遺産を「独り占め」に出来るのだった。

はっきりいって不可能に思えた。それを私は、前後の事情も知らず“ゴッドマザー”の前で「今からキッカリ二週間のうちに解決します」と約束してしまったのだ。

“奇蹟”が起こって、本当に私は丁度二週間でこの問題を解決することになってしまったが、その間のいきさつは、それだけで面白おかしい一冊の物語になるものの、このルポの本来の目的ではないので顛末については詳しく触れない。ただ、解決の糸口になったのは、Kの一族が平家の落ち武者であり、血の濃い血縁の中で瀬戸内と愛媛県の海沿いの小島に散開していた一党であったということが大きい。(この血の濃さがKの一族に発狂者を多く出し、若死にする者も多かったことと関係しているのかもしれない。事実Kの母親は若くして発狂し、当時も精神病院で治療を受けていた。又、そういう問題に対処するためか、Kの伯母の兄弟姉妹の子供たちの多くは他家へ養子に出され、島内での一族同士のつながりをできるだけ避けようとしているようにも見えた)

いずれにせよ、Kの伯母の遺産相続権者は17,8名ほどいた。そして、Kをのぞいて、これらの人たちは、Kの郷里である四国で、とびきりの資産家ばかりだった。

大手造船所経営者、医師、弁護士、I市市長等、そうそうたるメンバーがそろっていた。Kは、彼等一族のなかで唯一の鼻つまみ者だったのである。

生野の“ゴッドマザー”M女史の喫茶店をKと二人で出たとき、私たちは合わせて数千円の“資金”しか持っていなかった。これでは四国へ行くどころではなかった。とりあえず、私とKは、Kの伯母の残した平屋に泊り込んだ。借地に建てた古い家で、法的には誰のものでもない家だが、とがめる者もまた誰もいなかった。そこには自由に使える電話があった。私はその家を“前線基地(ヘッドクオーター)”にしてあちこちに電話をかけまくった。そして事の情を知れば知るほど絶望的になり、二人で酒ばかり呑んでいた。

「財産が入ればお礼はしますから」といってM女史から数万円の“行動資金”を融通してもらったが、これもすべて酒に消えた。M女史とて、Kの話をほとんど信じておらず、もし本当だとしても私がKの望みどうりやりとげるかどうか、難しいと思っていたようだった。ただ、私をKに紹介した手前、小使いがわりにと捨てるつもりで金を貸してくれたのだろうと思う。そう思われても仕方のないほど複雑な状況だった。

しかし私には一つの目算があった。

Kの一族が、瀬戸内の小島に自分たち一族の神社まで持つ、歴史のある、緊密な集団であるからには、誰かそれら一族を統合する“頭領(ドン)がいるはずだった。多分、18名の相続権者はその長(おさ)の命令にはかなり柔順に動き従うのではないか。

予感はまったく、見事に的中した。

頭領的人物はKが知っていた。自家用飛行機を二機も所有する四国きっての資産家であり名士でもあるI造船の社長だった。

私は電話で彼を説得するのに成功した。もともと彼等は、Kと同じように四国を出た“追放者”の一人であるKの伯母の財産などには目もくれていなかった。ただ、手続きが面倒なので相続権の放棄を渋っていたのだった。一人一人が印鑑証明を役所から取り寄せねばならないし、大阪まで出てきて裁判所に書類を出さねばならない。

しかし、頭領の号令のもと、一族は全員一致で相続権を放棄することを申し合わせ、伯母の残した財産をKの母親(代理人K)一人に譲ることを了解し合ったのである。この手続きは、頭領が雇った二人の弁護士と三名の司法書士が代理して行った。頭領であるI造船の社長がどうしてこんなに沢山の法律家を雇ったかというと、私が二週間という期限にこだわったからである。私もKも金が無くてピンチだったこともある。I造船の社長は金にものをいわせて、そんな無理を通せる人だった。

書類がすべてそろった日、18名の相続権者を代表して、I造船の社長は自家用快速艇で北浜の高級ビルにある一流弁護士事務所(これもKの一族の身内だった)にやってきた。

そのとき私とKは食うのがやっとの状態で300円ほどの現金しかなかった。服はヨレヨレ、ボロボロで、法律事務所の若い女事務員は、いつも接する人種とは大違いな我々にとまどいの表情を隠さなかった。なかんずくKは焼酎まで飲んで昼間から少し酔っていたのも彼女彼等には驚きだったのだろう。

私も驚くことがあった。Kは一族の中では長の系譜に属するのだろうか。いくら落ちぶれ、“追放”の身の上ではあっても、兄に対するような言葉使いで遇され、I造船所の社長はKに対して下位者の態度をとった。

一族の言い分は、伯母の遺産をK一人に譲るかわりに、もう四国の彼等一族のもとへは決して顔を出さないでくれ、と言うことだった。その場にはKの伯母の遺産を預かっている○銀行の支店長も同席していた。Kはあっさりそれに同意し、翌日、○銀行から伯母の銀行預金1800万円を受け取った。

一日一万円の日当で働くという約束だったのでKは私に14万円支払えばよかった。ところがKは1500万円を無雑作に私に渡すと私の前から消えてしまった。

後で聞いたところKは温泉旅行の途中で知り合った民宿のおかみさんに気に入られて一年間そこの番頭をしていたという。

私はKが差し出した大金を受け取るとも言えず、かといって欲しくないわけではなかったので「じゃあ、あずかっておく」という曖昧な言い方でその金をもらうことにした。私はその金で天下茶屋駅前にK名義でマンションを借りてやり電話も引いた。Kが戻ってくるまで私がそこに住み「困ったときはいつでも連絡くれよ」と伝えたのだが、結局、Kから私に対して金の催促はその後一度もなく、たまに大阪に遊びに帰って来ても、自分のマンションなのに泊まることもなかった。

「オバはんの遺産を独り占めにしたい」と言った男がどうしてこうも金に淡白なのか、私はあっけにとられた。しかし私が、Kが実は全く、完璧に欲のない男であることを知ったのはもっと後からである。

Kの伯母はKと同じく一族から“追放”され、靴みがきをしながら小金を貯めて、それをもと手に近所の人たち相手の小口の金融業をしていた人らしい。晩年は老人性痴呆にかかり、Kは親身になって面倒をみていたが、癌で死んだ。そんな、大阪で唯一の身内の財産を、彼らを“追放”した四国の人たちに爪の垢ほどでも渡したくないという気持ちが「オバはんの遺産を独り占めにしたいんや」という言葉になって出てきたものと私は考える。そうでないと、ことが成就してからのKの金銭に対する異常な諦淡さは説明がつかない。

読者のひんしゅくを買うのを承知で白状すれば私はといえば神奈川県の湘南にゴージャスなマンションを借り、大阪とそこを行ったり来たりしながらサーフィン三昧に明け暮れて結局、わずか半年ほどでKから“預った”金を使い果たしてしまった。

一年後、私とKは釜ヶ崎のあるドヤで再会した。二人ともみすぼらしい格好だった。Kは一銭も持っていなかった。私も一銭も持っていなかった。ともかく、何とか金を工面して呑もう、ということになった。Kはただの一言も金を返せとはいわなかった。ただ、少し焼酎の酔いが回ったとき「太郎さんにやっといたら、もう少し何とかしてくれてるかと思った。アテが外れたわ」と溜息をもらした。私は面目なかった。と、Kは「やっぱり、太郎さんも釜の住人やな」と笑った。私は救われたような気がした。

それ以来Kは、その件に関しては二度と私に恨みがましいことを言うことはなかった。

紫雲閣と、名前だけは雄々しい廃墟のような外見のドヤを出てしばらくしてから私とKは自動販売機でワンカップを買い、公園に座ってのもうということになった。こんなときでもKは、わずかしかない小銭をポケットから捩じり出して、喜んで自分が負担しようとするのである。私はあわててそれを制止した。

昨年はツユ入りから夏が終わるまでの三ヶ月、Kは紫雲閣の蒸し風呂のような狭い部屋で凝っと耐えてすごした。食事は即席ラーメンとパンの端だけである。そんなに貧窮しているのなら私のところにくればいいのに、そういうときには絶対に来ない男なのである。そして少しでも金が入ったら私のところにもモチや米といった食糧を差し入れに来、私がいなければ黙って置いていく。この頃、Kは、こんな地獄ともみえる生活のさなかでも、知り合いのオバァさんに頼まれて90歳ちかい目の不自由な老人の世話をしていた。その老人は生活保護を受けていて、近くの粗末なアパートに住んでいた。Kは週に3度ほど出掛けていき、老人の雑用を代行してやる。たまに老人から僅かな食糧をもらっていたようだが、そんなことを当てに人の世話をする男ではないことを私はよく知っていた。が、本人は「いや、これがワシのシノギなんや」と広言してはばからなかった。

Kとはこういう男なのである。やさしく、金に執着せず、難しい理屈は一切喋らない。

かといって世間が、Kを“善意の人”みたいなカタチで社会に取り込もうとすると、Kはまた見事にそれを裏切ってくれるのである。

こんな話をKから聞いた。

Kには2人の息子がいた。下の子は別れた女房が引取り、長男の方はKが預った。長男は中学を卒業したばかりだった。Kは息子を自分の知り合いの鉄筋屋に働きに行かせ、日当は全てKが横取りして酒代やギャンブルに消えた。それでも息子は不平ひとつ言わず黙って、親父のためにタダ働きを続けた。丁度一年ほどたった或る日、息子がKにたずねた。

「オヤジ、俺が女やったら、芸者に売っとったやろ」

Kは「うん」と答えた。

翌日、息子はKの前から姿を消した。

この話を聞いて、ひどい親だと思う人がいるだろう。しかし、Kにとっては物欲を捨象することと、子供を私物化することには整合性がある。金だけが支配する消費社会のシステムに背くことと、この消費社会の価値観の浸透によって形骸化した<家族>の関係を嗤うかのように、息子に無償の行為をなさしめることは、考えてみれば同じことである。家族は金の関係ではなく、無償の関係であるという古い掟をKは堂々と実践してみせたにすぎない。

私がひそかにKを、日本最期の“神話”の伝承者であると空想するのもそこである。ひょっとするとKは、今だに、永遠の敗者である平家の残党、唯一の生残りとして現存の社会システムに反抗しているのではないだろうか、と思うのである。

私とKは三角公園のベンチに腰をかけて、ワンカップを啜った。

「S旅館の方はどうなったん」私はKにたずねた。S旅館とは、Kが一年間番頭をつとめた旅館のことである。

「いや、連絡はしとるよ、しとるけどワシあもう」手を横に振って「いかん」と言った。

Kのような人物が社会の指弾を受けて釜ヶ崎に流れてくるのは当然だとしても、彼がそれでは一般社会で住む余地がないのかというとそうではないのである。Kは旅先で旅館のおかみに気に入られ、そこで一年間番頭をしてきている。

おそらく画一的な客の人格ばかりを相手にしてきたヤリ手のおかみには、Kのような男が新鮮に映ったのだおる。Kは妙に女にモテるところがあった。Kの話によれば、ある日、仕事を終えて小さな家族風呂に入っていると、おかみが素裸で入ってきたらしい。Kとおかみは小さな湯舟に二人で入って、背中を流し合ったが、男女のことは結局なにもなかった。それで、ますますおかみはKを信頼し、Kに金庫の鍵をあずけて仕込みの支払いなどもまかせることがあったという。勿論Kは金庫に何千万入っていようと関知しない男である。

しかし、噂が立った。Kとおかみはデキているのではないか、と。板前をしているオヤジとおかみの仲が険悪になり家庭争議にも発展しかねなかった。それでKは釜ヶ崎に帰ってきたのである。

社会はKのような心優しき人々を排除しておきながら、やはり、どこかで羨ましいのである。そして、その心情に心を寄せた人たちをきびしく指弾し、激しく嫉妬する。

Kは社会のそういう動きに対して決して抗おうとはしない、大きい声も出さない。苦情もいわなければ弱音も吐かず、黙々とその背理を通すのである。

「太郎さん、ワシは生きるで。90でも、100でも、とことん生き延びるで」

酒が廻って饒舌になったKは力強く、吠えるように言った。

私は声がなかった。本当に、もうこんな世の中で生きるのが心底うんざりしていたからだ。死ぬ勇気がないから惰性で生きている私に比してKは、とことん落ちながら全くこたえていない。

Kを見ていると、或る感慨にとらわれる。それは「日本のタンツボ」あるいは“恥部”としての釜ヶ崎でなく、日本の“良心”として存在する釜ヶ崎である。端的に言うならば釜ヶ崎がなくなったとき、日本も亡びるのである。社会的功利的な価値観とは違った価値観を生きる人々が完全に排除され、姿を消したとき日本の社会システムは完結し、そして人間は滅びるのである。

今、釜ヶ崎の<崩壊>はゆっくりと進んでいる。<死>の予感がこの街を覆っている。ある者は行旅死者となり、ある者は精神病院の「生きた不動産」となり、またある者は収容施設の密室で人知れず死を迎えている。一方、そのような死を拒否した者は<犯罪者>として獄につながれることを余儀なくされている。

しかし、それでも釜ヶ崎の三角公園では、最後の抵抗を試みるように、今日も火が焚かれ、管理社会を嘲笑うかのように佇む人たちがいる。つまり、日本の、最後の“良心”がここに姿を変えて結集しているのである。

「完」 寄場太郎 1994

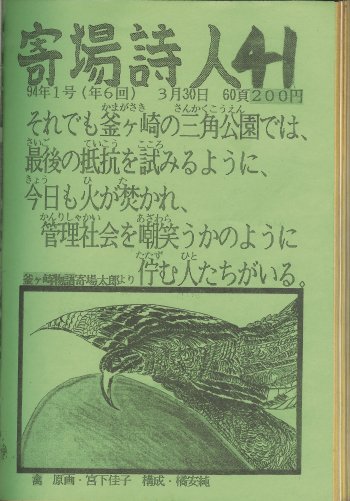

「寄場詩人4」1994年合本(41号から44号まで)表紙 (橘安純氏所有) |

|